Ayuda a Cuba: sosteniendo una economía de penuria

El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]

Publicado en Revista Individuo, 04.03.2022 Publicado en Revista Individuo, 04.03.2022

Publicado en Revista Individuo, 04.03.2022

Autor: Pablo Paniagua

Autor: Pablo Paniagua

A nivel simple, existen dos grandes tipos de políticas públicas: primero, aquellas que sirven a la gran mayoría de la población y, sobre todo, a los más necesitados; y, segundo, aquellas políticas que generan consecuencias no deseadas, dañando a la mayoría de la población necesitada. Veremos, en estas líneas, dos ejemplos típicos del segundo tipo de política pública (la regresiva) y que generan consecuencias no deseadas, con un caso en Estados Unidos y un caso aplicado a nuestro propio país.

Con respecto al caso en Estados Unidos, en el estado de Mississippi el valor promedio que los padres tienen que pagar por una guardería infantil es de aproximadamente $4 millones de pesos al año, mientras que, en Washington D. C., este valor es de aproximadamente $19 millones de pesos. Contrario a lo que uno podría intuir, esta diferencia de precios no se debe principalmente a que el costo de vida en Washington D. C. sea mayor que en Mississippi —que de hecho lo es—, la diferencia en precios recae principalmente, en que en D. C. existen políticas públicas que artificialmente encarecen las guarderías.

En dicho estado, se estableció por ley que se debería reducir la proporción de educadores(as)/infantes, es decir, que cada educador(a) de párvulo esté a cargo de menos infantes para así poder brindarles mayor atención. Además, se estableció que se deben incrementar las calificaciones requeridas para ser educador(a) en una guardería. Ambas políticas suenan sensatas, supuestamente: pues, el que una guardería no pueda matricular tantos infantes como antes, o que tenga que contratar más parvularios para mejorar su proporción de educadores/infantes, inevitablemente resulta en una disminución de los ingresos y en un aumento de los costos fijos de la guardería. Costos que son aún más altos cuando, en añadidura, aquellas guarderías sólo pueden contratar educadores altamente calificados, quienes cobran salarios más altos. Subiendo así, los costos generales de administrar una guardería y, por ende, subiendo también los precios que se les cobran a los padres por el servicio.

Ahora bien, aunque es claro que ambas políticas públicas fueron hechas con la intención de mejorar la calidad de las guarderías, el efecto neto que éstas tuvieron no fue necesariamente beneficioso. Por un lado, no se ha demostrado que tales políticas públicas efectivamente han incrementado la calidad de las guarderías. Y, por otro lado, se ha observado una disminución en la cantidad de guarderías disponibles en los sectores más vulnerables de Washington D. C. (Bourne 2018). Esto último, se debe a que, frente al aumento en los precios del servicio de guardería, aquellos padres con ingresos más bajos ya no pueden costearlo, ocasionando que aquellas guarderías ubicadas en sectores de bajos ingresos pierdan clientes y opten por cerrar o desplazarse a barrios de la ciudad que tengan mayores ingresos, exacerbando así la segregación y la brecha entre los servicios disponibles entre las personas ricas y aquellas más necesitadas.

En fin, como resultado de dicha política pública buenista, se acentúo la “trampa de la pobreza”, ya que, al no tener fácil acceso a las guarderías, muchos padres con ingresos bajos ven dificultadas sus posibilidades de ir a trabajar y ganar dinero, debido a que estos deben quedarse en casa a cuidar de sus hijos. Este caso es solo uno de miles en el mundo donde, políticas públicas buenistas y simplistas terminan generando consecuencias no deseables y, por ende, dañando a los que, en teoría, más deberían ayudar. Estas son las famosas y lamentables políticas públicas regresivas, que hoy en Chile nos estamos acostumbrando a implementar.

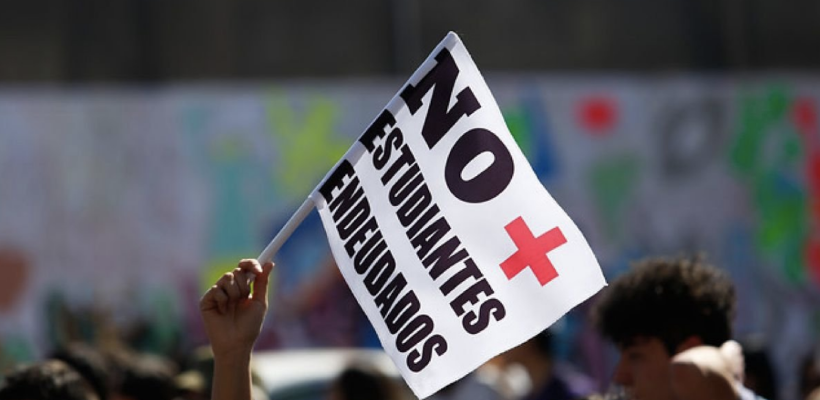

De hecho, de forma análoga en Chile, tenemos hoy la iniciativa para la condonación total del CAE, promovida por el presidente electo Gabriel Boric y su equipo (ver análisis aquí). De convertirse en realidad, esta propuesta de condonación total a la deuda estudiantil también tendría un resultado regresivo y desigual. Pues, se les estaría entregando beneficios a aquel sector de la población nacional que menos los necesitan, a costa de los que más los necesitan, que son los niños y las personas no educadas de bajos recursos.

Sabemos que el crédito con aval del estado (CAE) es un préstamo, con beneficios especiales dictados por el Estado, otorgado a estudiantes de educación superior con el objetivo de ayudar a costear parte del arancel anual de sus estudios. Uno de los principales beneficios de este tipo de deuda es que el estudiante no será responsable de comenzar a pagarla hasta 1 año y medio después de haber terminado sus estudios. Además, la tasa de interés asociada al pago de las cuotas del CAE (fijada por ley en UF+2%) es más baja que la típica tasa de interés de un préstamo bancario. Es decir, es una deuda subvencionada por todos los chilenos para que los estudiantes universitarios puedan pagar sus carreras. Aun así, hay quienes proponen que esta deuda no debería existir, y que, por ende, debería ser condonada a los que ya la tienen. Para condonarla de forma universal, el Estado asumiría la responsabilidad de pagar a los bancos el balance restante de los deudores activos del CAE, gastando alrededor de $10.185 millones de dólares. Sin embargo, hay quienes afirman que la condonación del CAE no solo es una política pública fiscalmente insostenible, sino que, por sobre todo, es injusta desde el punto de vista de la óptima y progresiva distribución de recursos.

Efectivamente, según los datos de la encuesta CASEN 2020, las personas con algún nivel de educación superior completa (técnica o profesional) ganan muchas veces más lo que alguien sin dicha educación. Por ejemplo, observamos que, las personas entre 25 y 64 años que completaron algún nivel de educación superior ganan, en promedio, 3 veces lo que gana alguien que no tiene o que no completó educación superior. Y si solo consideramos a los más jóvenes (aquellos entre 25 y 35 años: los principales deudores de CAE), observamos que, estos ganan, en promedio, 2,5 veces lo que gana alguien sin estudios superiores. Es decir, en promedio los principales deudores del CAE ganan casi 3 veces más que aquellos chilenos que no tienen dicha educación; ¿es justo entonces que todos nosotros paguemos la deuda de aquellos que están relativamente mejor? Claramente hay aquí un caso de injusticia y de desigualdad de trato que favorece a un sector comparativamente privilegiado del país.

Es más, comparando a aquellos que solo han completado una educación técnica de nivel superior (que, en general, ganan menos que los profesionales), con aquellos que no han completado ningún nivel de educación superior, notamos que los primeros ganan, en promedio, casi 2 veces lo que los últimos; y además 1,5 veces, en promedio, si solo observamos a las personas entre 25 y 35 años. Ante esta evidencia deberíamos preguntarnos: ¿Por qué, entonces, deberíamos otorgar grandes beneficios financieros (i.e., condonarles el CAE) a quienes tienen mayores ingresos? Claramente, como al contrario del caso de Washington D. C. arriba, deberíamos destinar nuestros recursos efectivamente a aquellos que ganan menos, en vez de ayudar a aquellos que ganan más. Pero es precisamente esto, una ayuda desigual para aquellos que están relativamente mejor, lo que quiere implementar el futuro gobierno.

Más aun, un reciente estudio del Ministerio de Educación y la Administradora de Fondos de Cesantía sobre la rentabilidad de la educación superior en Chile nota que, la cuota promedio que un deudor de CAE debe pagar mensualmente es de poca significancia en comparación a su ingreso (ver estudio aquí). Según el estudio, la cuota mensual promedio es de $43.653, mientras que el ingreso mensual promedio de aquellos que se encuentran en etapa de pago del CAE es de $1.089.424 (más de 3 veces el sueldo mínimo). Por lo tanto, en media, el monto que un deudor de CAE debe pagar mensualmente no supera el 4% de sus ingresos. Cifras muy similares se obtienen si se compara la cuota promedio calculada en este estudio con los ingresos reportados en la encuesta CASEN 2020. Es decir, en general este sector de nuestra población, que está con dicha deuda del CAE, no se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad y de premura para pagar dicha deuda, pues la misma no representa una gran parte de los ingresos promedio de este sector de la población. ¿Por qué entonces hemos de destinar recursos escasos e importantes en personas no vulnerables y que no tienen urgencia, cuando sí hay otros tantos compatriotas que los necesitan de manera urgente? Claramente esto solo exacerba la desigualdad de trato entre aquellos estudiantes universitarios privilegiados por dicha política y el resto de la población vulnerable que tiene que pagar los platos rotos.

Dado todo lo anterior, sería insensato y profundamente desigual que el Estado gastase tanto dinero financiando una política pública que, en promedio, tendría un efecto diminuto en el bolsillo de los deudores del CAE. En su lugar, sería más inteligente que el Estado destinara aquellos recursos a quienes realmente los necesitan (e.g., personas sin estudios superiores y de bajos ingresos, desempleados, personas sin hogar, salas cuna para menores vulnerables, educación básica de calidad para menores marginados, etc.). Así, realmente se combatiría la pobreza y se promovería la movilidad social de forma más eficiente, en vez de satisfacer los sueños de un grupo de interés.

Con todo, para financiar una posible condonación universal del CAE, el Estado tiene dos opciones: (i) aumentar los impuestos o, (ii) endeudarse más, que a la larga también se traduce en un posible aumento de impuestos y/o inflación. Y es precisamente de estos futuros impuestos que renace, nuevamente, la naturaleza regresiva de esta política pública. Según los datos de la CASEN 2020, el 72% de la población de Chile entre 25 y 64 años no ha completado ningún nivel de educación superior. Esto significa que, de llevarse a cabo la condonación, ese 72% sin educación superior y de menores ingresos, estaría pagando, mediante impuestos, toda la educación superior del otro 28% de la población privilegiada que en el futuro tendrá ingresos bastante mayores al resto. Es decir, se estarían transfiriendo recursos desde los que menos tienen a los que más tendrán, sin necesidad de devolver el favor. Esta es una transferencia desvergonzada de recursos en el tiempo, desde el bolsillo de todos los más necesitados y los menos educados de nuestro país, hacia el bolsillo de los privilegiados jóvenes estudiantes universitarios que desde el 2011 vociferan en las calles para obtener beneficios a expensas del resto.

No obstante, existe la posibilidad de enmendar el rumbo al tratar de que la condonación del CAE no sea universal, sino focalizada en aquellos que realmente sufren debido a los pagos de dicha deuda. Es decir, que se les condone la deuda solo a aquellos en etapa de pago que efectivamente estén enfrentando condiciones adversas, tales como bajos ingresos, desempleo o enfermedades. Una medida focalizada y no universal como esta tendría mucho más sentido, ya que correría menos riesgo de convertirse en una política regresiva y desigual, y además sería más fácil de financiar en el tiempo.

En síntesis, como hemos visto con estos dos casos, el peor desenlace que una política pública puede tener es que se termine perjudicando y dañando a los que se pretendía beneficiar. Desafortunadamente, esto sucede con frecuencia en nuestro país desde el 2011 aproximadamente y desde que pasamos a hacer política pública con el buenismo millenial y con el griterío sin razón de las innumerables protestas que todas las semanas se toman nuestras calles. Hacer políticas públicas que funcionen bien es extremadamente difícil y no se debe tomar a la ligera. Para no terminar como el caso de las guarderías en Washington D. C., la condonación del CAE debe ser repensada ya, y reevaluada en profundidad para descartar su universalidad, en vez de abrazar las consigas simplistas de los jóvenes vociferantes en las calles. Por tentador que sea, debemos evitar caer en el fanatismo y en el populismo de aprobar cualquier cosa que, en primera instancia, suene atractivo (¿se acuerdan de los retiros y del fin de nuestro sistema de pensiones?). Pues, como acertadamente decía San Bernardo de Claraval en el siglo XII: “El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]

Publicado en Revista Individuo, 04.03.2022Señor Director: Ignacio Walker, en una audaz columna publicada ayer en su diario, aconseja ciertas lecturas al futuro ministro de […]

Publicado en Revista Individuo, 04.03.2022Señor Director: Don Carlos Peña, ayer nos dice, citando a la Biblia, que es moralmente correcto ayudar al pueblo cubano, […]

Publicado en Revista Individuo, 04.03.2022«La libertad no se pierde por

quienes se esmeran en atacarla, sino por quienes

no son capaces de defenderla»