La izquierda a camarines

La candidata comunista y gobiernista perdió en hombres y mujeres, en viejos y jóvenes, en ricos y pobres, en Santiago […]

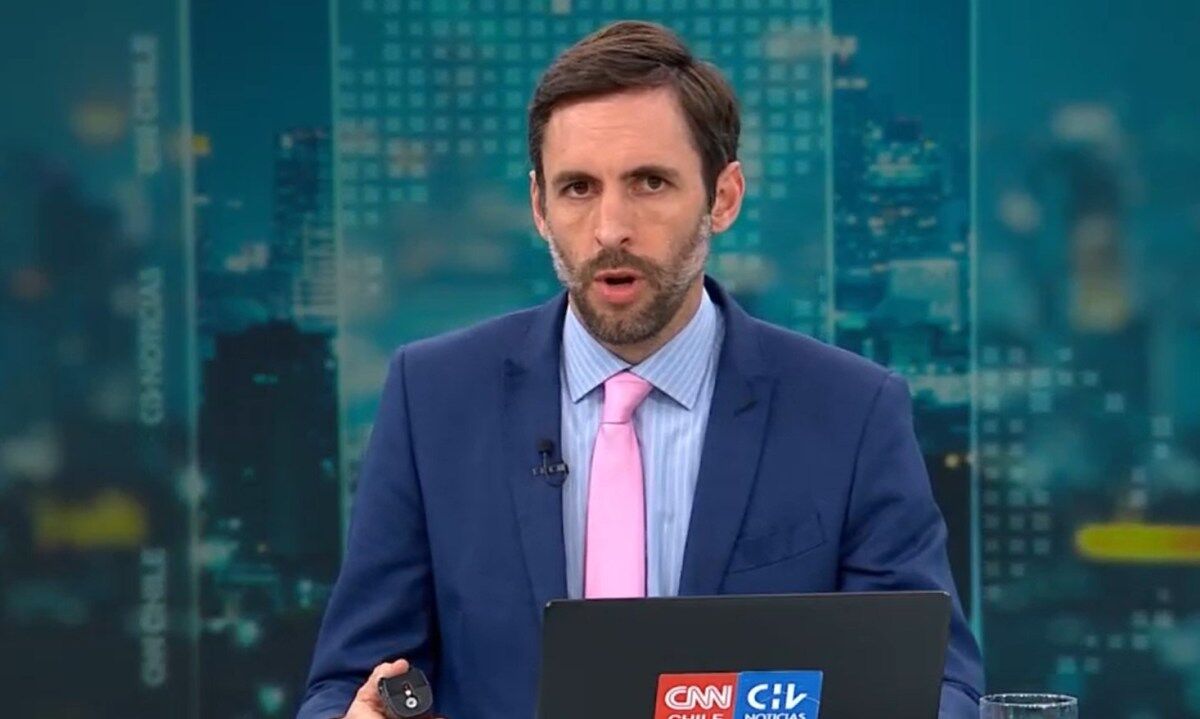

Ha pasado un poco más de un mes desde que Daniel Matamala publicara una polémica columna titulada “Las uvas de la ira” en el diario La Tercera. Como cada fin de semana, el periodista de CNN intenta darle un toque ingenioso y un título llamativo a cada escrito. En la columna traída a colación cita la siguiente frase de la famosa novela de John Steinbeck: “En las almas de las personas, las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, (…) listas para la vendimia”. Así, configura una analogía que lo legitima para colgarse y usar el despampanante nombre. Steinbeck, hizo algo parecido —y también yo—, sacando tal denominación de un pasaje del Apocalipsis, donde, relatando el juicio final se dice que un ángel metería “su hoz aguda para vendimiar los racimos de la tierra porque estos estaban maduros”.

Las columnas de opinión en general tienen diversas finalidades; hay desde las más divulgativas y panfleteras hasta las más académicas —algunas más teatrales que otras sin duda—, todo depende del objetivo y del perfil del lector que se busque. Pero una de las prácticas cordiales dentro del rubro ha sido que siempre que se realicen acusaciones, deben hacerse con rigurosidad y minuciosidad. El Sr. Matamala falla a veces en lo último, ya que en reiteradas ocasiones esgrime una gran cantidad de ataques sin nombre, como meras balas al aire, y a veces sin citas ni fuentes —por ejemplo, véanse las dos columnas del autor que se tratarán aquí—. Brevemente me encargaré de analizar, desde la filosofía, sus críticas efectuadas a los “think tanks favoritos del poder económico” (“Las uvas de la ira”, La Tercera) y de sus críticas a los “técnicos” a quienes cataloga como “lobbistas o miembros de think tanks afectados por la legislación” (“Chile en llamas”, La Tercera). Ambas con relación al mismo tema de fondo.

La neutralidad de los técnicos es un tema comúnmente tratado en filosofía de las ciencias sociales; y surge de la famosa discusión entre “hechos y valores”; o lo “normativo y lo positivo”—basta leer algunos pasajes de Aristóteles, a Hume, o a Weber para tener una noción de lo que planteo—. Milton Friedman —que hoy cuesta citar en medios que no sean académicos— fue un gran estudioso del tema, y en su ensayo “Metodología de la Economía Positiva” ya nos hacía ver que “los que se proclaman ‘expertos’ a sí mismos, difícilmente pueden considerárseles a todos como desinteresados”. A raíz de aquella afirmación esboza la diferencia clave entre economía positiva y normativa —es decir, la diferencia entre una ciencia objetiva y libre de valoraciones, y otra con valoraciones—. Friedman, explica categóricamente que, “la economía normativa y el arte de la economía, por otro lado, no pueden ser independientes de la economía positiva. (..) Toda decisión política se apoya necesariamente en una predicción de las consecuencias de hacer una cosa que está basada en la economía positiva”.

De tal forma, dos personas pueden estar de acuerdo sobre las consecuencias de una disposición legislativa, y aun así una puede considerarla deseable y apoyar la promulgación; y la otra como indeseable y oponerse a ella. O, en otras palabras, como plantea Bertrand Russel “dos personas no pueden percibir el mismo objeto, porque la diferencia de su punto de vista constituye diferencia entre lo que ellos ven”. Esto es lo natural de la política —pudiendo una de las partes humanamente equivocarse, lo que no implica librarla de responsabilidad—. No entender aquello es simplemente no entender la política.

La opinión subjetiva de los técnicos es una concepción transversal a las posiciones ideológicas. Carl Schmitt, por ejemplo, en “El concepto de lo político” se refiere a la “técnica” como “un instrumento y arma, y porque sirve a cualquiera no es neutral”. Es decir, Schmitt entendía que cualquier grupo humano puede servirse de la opinión de los técnicos dentro del debate. Así, los think tanks tienen sus posiciones particulares normativas y la defensa de sus ideas irá en tal dirección usando los fundamentos de la ciencia positiva, no porque algunos sean maquiavélicamente financiados en parte por empresarios. Tener una posición normativa y defender una visión del mundo, utilizando argumentos basados en la ciencia económica, no quiere decir necesariamente que los expertos sean defensores a mansalva del poder económico o fáctico.

Los técnicos ante sus diferentes metodologías aplicadas y ante sus diversas concepciones de la causalidad no son apolíticos. Una técnica neutra, así como una política neutra no existe. El mismo Sr. Matamala tiene su posición particular y la demuestra en cada columna que escribe —que muchas veces terminan siendo rebatidas más tarde en las cartas al director—. Lo que se exige a los técnicos es que sean rigurosos y que presenten estudios serios para que cuando la política deba tomar decisiones, en base a aquellos, pueda hacerlo de la mejor forma. Aquellos países que desechan la opinión de los técnicos, por considerarlos parte de una élite corrupta, privilegiando las opiniones de “sentido común”, son los que comienzan a tomar la senda del populismo (Rovira y Mudde, 2017).

Reflexionemos un poco y dejemos de seguir a los pitonisos que ven sus predicciones como superiores a las de los estudiosos. Esto no es una guerra de virtuosos contra corruptos. Este es un debate en el que, usando la argumentación y la persuasión, se deben definir los mejores medios para llegar a ciertos fines que hayamos definido como comunidad política. Como plantean Levitsky con Ziblatt (2018); un supuesto clave para el funcionamiento y supervivencia de la democracia es que se practique la “tolerancia mutua, o el acuerdo de los partidos rivales a aceptarse como adversarios legítimos”.

Entonces, como el Sr. Matamala plantea que “nadie sabe para quién trabaja” (“Chile en llamas”, La Tercera), podríamos preguntarnos: ¿Para quién trabaja Matamala?; Max Weber advirtió en “La política como vocación”, que “Sólo el periodista es político profesional y sólo la empresa periodística es, en general, una empresa política permanente”. Así, las verdaderas “uvas de la ira” constituyen una metáfora del severo pago de nuestras culpas, pero, a decir verdad, culpas tenemos todos.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

La candidata comunista y gobiernista perdió en hombres y mujeres, en viejos y jóvenes, en ricos y pobres, en Santiago […]

En el último debate de Anatel, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), mencionó que María Corina Machado, principal opositora a […]

Quienes hoy formamos parte de «las nuevas generaciones», ya sea aquella cohorte compuesta por los mayores de la generación Z […]

«La libertad no es un regalo de Dios,

sino una conquista humana»