Gracias Pelao Vade, gracias Carolina Tohá

Muchas causas nos llevaron a ese callejón sin salida que casi termina por destruir Chile en 2022. Entre ellas, la […]

Publicado en La Tercera, 19.09.2020 Publicado en La Tercera, 19.09.2020

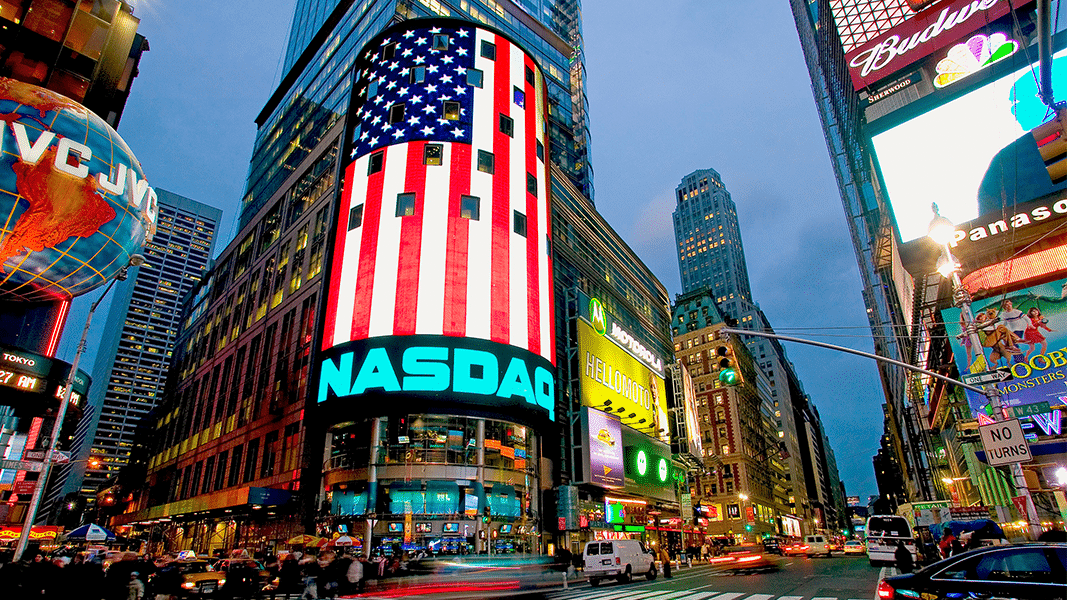

Publicado en La Tercera, 19.09.2020 El lunes pasado, en la mítica Times Square de Nueva York, Nasdaq, la bolsa especializada en acciones tecnológicas cuyos valores subieron fuertemente durante la pandemia, auspiciaba un gigantesco letrero luminoso en donde se leía "reseteemos el sistema económico, Nasdaq está orgulloso de apoyar el reset". ¿En qué reseteo pensaba Nasdaq cuando su índice rentó 39% en los primeros 8 meses del año en plena pandemia? ¿Pretende acaso que las empresas que transan en su bolsa reseteen sus precios a los que había en el mercado el primero de enero, para que todos podamos comprar las acciones baratas y así compartir las utilidades obtenidas por la apreciación de esos títulos con los que se arriesgaron al invertir en ellas?

El aviso luminoso aclaraba que se trataba de cambiar la forma como se administran los negocios: reemplazar actividad extractiva por regenerativa, el salario mínimo por uno para vivir, ancianos en el olvido por ser tratados con respeto, y el principio de que el ganador se lo lleva todo por prosperidad compartida. ¿Quién podría estar en contra de esa lista?

La trampa lingüística está en la palabra reset, asimilada a un cambio del sistema económico sin explicar en qué consiste. Lo más paradojal es que es precisamente el sistema de libre mercado imperante en los EE.UU. el que ha dado a sus habitantes más oportunidades y calidad de vida que en cualquier otra parte del mundo. Como sostiene Steven Pinker, "el mundo ha logrado un progreso espectacular en todas las medidas de bienestar humano. Lo chocante es que casi nadie parece saberlo".

El día escogido para publicitar ese mensaje era simbólico. Cincuenta años antes, el New York Times publicó uno de los artículos más influyentes de la historia corporativa, en el que Milton Friedman afirmaba que "hay solo una responsabilidad social en la empresa, usar los recursos y desarrollar las actividades buscando crecer las utilidades, siempre dentro de las reglas del juego, es decir en abierta competencia en mercados libres sin cometer fraude o decepcionar". Friedman sostenía que no son las empresas, sino las personas quienes tienen la responsabilidad social. Que el bien hay que pagarlo con el dinero propio y no con el ajeno, que un ejecutivo que usa los dineros de la empresa para otros fines, por loables que sean, grava con impuestos a sus accionistas (si los fondos provienen de menores dividendos), o a sus trabajadores o clientes (si lo hace con menores salarios o mayores precios). Friedman estimaba que esa función era propia de los gobiernos y no de los agentes fiduciarios que administran dinero de los accionistas. Si lo que los ejecutivos quieren, sostenía, es transformarse en servidores públicos, que se sometan al escrutinio de las elecciones.

Este debate, que partió en los albores del siglo XX y que está más vigente que nunca, lo llevó a afirmar que la doctrina de la responsabilidad social de la empresa implica la aceptación de la visión socialista: los recursos deben asignarse de acuerdo al proceso político. Además, esa doctrina al trasuntar que obtener utilidades es malvado e inmoral, provocaría que las decisiones terminen en el puño de hierro del burócrata y no en manos de un CEO benevolente. Lo suyo no era lo políticamente correcto. Es por ello que Friedman despierta tantos anticuerpos y representa para la izquierda lo que Marx para la derecha.

La famosa historiadora económica Deirdre McCloskey, en su libro Las virtudes de la burguesía, recuerda que no se podrá decir que en los empresarios capitalistas no haya pecado. Agrega que los pecados, las faltas y cobardías no son propias del capitalismo, se pueden encontrar en abundancia en la política de todo tiempo y lugar, ya que son propiamente humanas. Hace notar que "el robo solo redistribuye lo que existe, no lo aumenta por millones". Por ello, el crecimiento económico que ha beneficiado a la humanidad no puede ser hijo del abuso, sino que de lo que la autora define como la prudencia: el legítimo interés por el propio bienestar, una visión de futuro, sabiduría moral y racionalidad.

La solución a los problemas económicos hay que encontrarla en la educación y el espíritu emprendedor, en que la utilidad es el legítimo fruto del esfuerzo en un juego libre y voluntario en donde todos ganan. Y en cuanto a un Friedman reseteado, la palabra clave es "crecer", ya que eso solo lo logrará una compañía con sentido de propósito, eficiente, que aporte con sus propuestas y su actividad al bienestar de la sociedad, perdurando y maximizando así el valor a sus aportantes.

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

Muchas causas nos llevaron a ese callejón sin salida que casi termina por destruir Chile en 2022. Entre ellas, la […]

Publicado en La Tercera, 19.09.2020La candidata comunista y gobiernista perdió en hombres y mujeres, en viejos y jóvenes, en ricos y pobres, en Santiago […]

Publicado en La Tercera, 19.09.2020En el último debate de Anatel, la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), mencionó que María Corina Machado, principal opositora a […]

Publicado en La Tercera, 19.09.2020«El progreso es imposible sin cambio, y aquellos

que no pueden cambiar sus mentes,

no pueden cambiar nada»