Ayuda a Cuba: sosteniendo una economía de penuria

El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]

Publicada en El Líbero, 23.01.2024 Publicada en El Líbero, 23.01.2024

Publicada en El Líbero, 23.01.2024 Por Pablo Paniagua y Lucas Ramírez

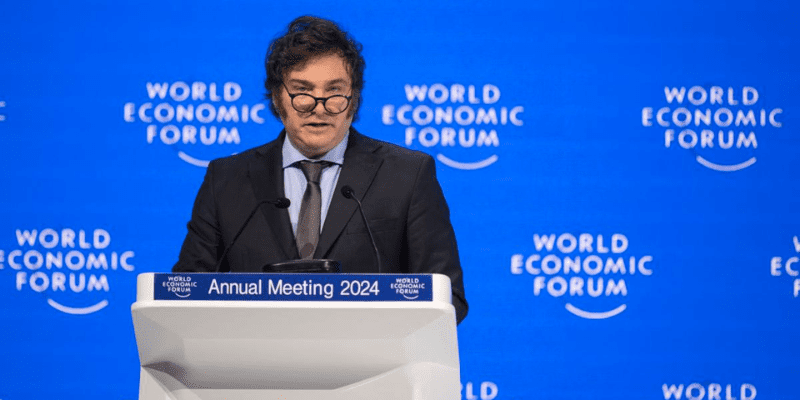

En los últimos años, la Escuela Austriaca de Economía ha adquirido una relevancia especial en los debates económicos e ideológicos contemporáneos, a tal punto que el flamante nuevo Presidente de Argentina, Javier Milei, hace continuas referencias a los pensadores de la Escuela Austriaca. La moda por la Escuela Austriaca es tal que hasta Elon Musk ha recomendado en X (Twitter) leer varios libros de F.A. Hayek entre otros. También figuras de dicha escuela como Mises y Hayek han sido ampliamente citados (Google Scholar, 2024) y organismos como la Red Atlas agrupan a más de 450 think tanks asociados en 90 países que promueven ideas libertarias en el ámbito académico y práctico, evidenciando su expansión y relevancia a nivel mundial.

«La popularidad y la posible aplicación política de estas ideas en la región subrayan la necesidad de comprender los fundamentos y las implicaciones prácticas de esta escuela de pensamiento económico».

En Latinoamérica el fenómeno ha ganado mucha fuerza en el 2023 de la mano de figuras como Axel Kaiser en Chile y Javier Milei en Argentina, cuyas propuestas se inspiran en los principios de esta escuela y buscan la implantación de un proyecto político y económico, a grandes líneas, libertario. La popularidad y la posible aplicación política de estas ideas en la región subrayan la necesidad de comprender los fundamentos y las implicaciones prácticas de esta escuela de pensamiento económico.

En este ensayo trataremos de delinear los fundamentos y las premisas de dicha escuela de pensamiento económico. Buscamos responder a la pregunta que se están haciendo muchos después de la victoria de Milei: ¿Qué es la escuela austriaca de economía? y ¿cuáles son sus fundamentos?, centrándonos en tres temáticas: 1) El individualismo metodológico, 2) El valor subjetivo de los bienes y 3) El rol de los mercados y el tipo de información que transmiten, explorando así los fundamentos teóricos y prácticos de esta escuela que la distinguen como una corriente de pensamiento relevante y en expansión.

La Escuela Austriaca de Economía, originada en el siglo XIX por Carl Menger (1840-1921) y seguida en el siglo XX por autores como Ludwig von Mises (1881-1973) y Friedrich Hayek (1899-1992), se distingue por su enfoque individualista y subjetivista del análisis económico, enfatizando la importancia de la acción humana individual y la subjetividad en las decisiones económicas. Pete Boettke (1994) describe cómo la Escuela se desarrolló en respuesta a las corrientes dominantes de pensamiento económico de la época (corrientes neoclásicas, socialistas y Keynesianas), buscando un enfoque más centrado en el individuo y menos en los agregados estadísticos. Cabe mencionar que esta escuela de economía nació en los primeros pasos que dio la ciencia economía para abandonar la teoría clásica del valor que seguían Ricardo y Marx, para llegar a la teoría neoclásica del valor marginal, por lo que en sus inicios la Escuela Austriaca se consideraba parte del «mainstream» neoclásico. De esta forma, la Escuela Austriaca no era en sus inicios ni heterodoxa, ni alternativa, y no se encontraba en los márgenes de la academia como se encuentra hoy; de hecho, Mises era un Distinguished Fellow de la American Economic Association y F.A. Hayek enseñaba en LSE y después ganaría el Nobel de Economía en 1974. A pesar de esto, hoy dicha escuela es considerada como heterodoxa y en los márgenes de la academia, tomada en serio por pocos -a pesar de su creciente popularidad política y cultural- debido al profundo cambio positivista y empírico que experimentó la ciencia económica después de 1960 en adelante.

En grandes líneas, podemos abarcar el pensamiento de la escuela austriaca en tres ideas expuestas por sus tres de sus principales autores: Mises (2004) argumenta que el mercado es un proceso dinámico impulsado por la acción humana, destacando la necesidad de entender la economía desde la perspectiva del individuo y de los procesos dinámicos. Menger (2020), con su teoría del valor subjetivo, argumenta que el valor de los bienes y servicios depende de la percepción individual y la necesidad de satisfacer deseos específicos. Por otro lado, Hayek (1945) aporta una visión sobre el funcionamiento epistemológico de los mercados, argumentando que los precios en un mercado libre actúan como un mecanismo para la comunicación de información vital para la asignación eficiente de recursos. A continuación, profundizaremos en cada idea.

Como muchas otras escuelas que forman parte de las ciencias sociales, la Escuela Austriaca parte de la premisa de que todas las acciones económicas son realizadas por individuos y que, por lo tanto, el estudio de la economía debe centrarse en la acción individual y en sus interacciones. Mises, en su magnum opus Human Action (2004), afirma que «toda acción es siempre acción individual» (pp. 41), subrayando la importancia de entender la sociedad y la economía desde el nivel del individuo, enmarcando el entendimiento económico más allá de meras abstracciones macroeconómicas. Avanzando en esta línea, Mises concibe la economía como parte de una ciencia más amplia denominada praxeología, definida como la ciencia de la acción humana: «Todo estudio económico debe partir de actos que consisten en optar y preferir; la economía es una parte, si bien la más elaborada hasta ahora, de una ciencia más universal, la praxeología». (2004, pp.21).

De manera que la praxeología busca entender las elecciones y actividades humanas, situando la economía específicamente en el contexto de la acción humana frente a la escasez y la elección; es decir como una forma de hacer microeconomía aplicada poniendo foco en el actuar de los individuos de cara a incentivos, penalizaciones, recompensas, tradeoffs, etc. Mises enfatiza que la acción humana se orienta hacia fines subjetivamente valorados, argumentando que «la acción humana es conducta deliberada» (pp. 13) y siempre racional, en el sentido de que está dirigida a alcanzar objetivos específicos dado ciertas restricciones ineludibles. Esta forma de entender la racionalidad es fundamental para la interpretación praxeológica de los fenómenos económicos, distanciándose de una visión de racionalidad puramente convencional. No obstante, esta visión «austriaca» de racionalidad -en cuanto acción deliberada, pero falible debido a limitaciones- y de elección individual comulga bastante con la visión Rational Choice y de microeconomía aplicada que tienen otras escuelas económicas como la New Institutional Economics y Public Choice entre otras.

En síntesis, se trata de entender el proceso dinámico de coordinación social en el que los individuos generan continuamente nueva información y coordinación espontánea. Este enfoque reconoce que los fines y medios son variados y cambiantes, y que el conocimiento está disperso y en constante evolución, haciendo que las posibilidades económicas sean fluidas e impredecibles. Como explica Huerta de Soto (académico fuente de inspiración de Javier Milei): «El problema económico fundamental surge cuando los fines y los medios son muchos, compiten entre sí, el conocimiento en cuanto a los mismos no está dado ni es constante, sino que se encuentra disperso en la mente de innumerables seres humanos que continuamente lo están creando y generando ex novo y, por tanto, ni siquiera se pueden conocer todas las posibilidades alternativas existentes, ni las que se vayan a crear en el futuro, ni la intensidad relativa con que se quiera perseguir cada una de ellas» (2004. pp.12). El enfoque praxeológico tiene implicaciones para la teoría económica, especialmente en la forma en que se abordan fenómenos económicos como el valor y el mercado. Al poner énfasis en la acción individual, la Escuela Austriaca se aleja de las explicaciones macroeconómicas y de agregados colectivos, que distinguen a escuelas como la Keynesiana y la Monetarista.

A diferencia de los economistas clásicos y marxistas, los economistas austriacos sostienen que el valor no es una cualidad intrínseca de los bienes o servicios, sino un atributo subjetivo determinado por las percepciones y preferencias de los individuos en interacción con la escasez y con otros. Carl Menger, en Principios de Economía (1871), define el valor como «la importancia que los bienes individuales o cantidades de bienes adquieren para nosotros» (pp. 83), enfatizando que el valor depende de la capacidad de los bienes para satisfacer nuestras necesidades. Esta idea de que el valor es subjetivo y no objetivo o inherente al tiempo y al trabajo de producción, revoluciona el pensamiento económico de la época, contraponiéndose a la teoría del valor-trabajo, que veía el valor como determinado por el trabajo invertido y el tiempo hora/hombre dedicado en la producción de un bien. Desde el trabajo de Menger en 1871 en adelante la escuela austriaca de economía se convertiría en el principal enemigo intelectual del socialismo planificador y del marxismo.

La propuesta de Menger introduce un cambio paradigmático al argumentar que el valor es asignado por individuos basándose en la capacidad de los bienes para satisfacer necesidades específicas y alternativas. Esta perspectiva se posiciona como una crítica a las teorías que atribuyen el valor exclusivamente a factores externos, como el costo de producción o la cantidad de trabajo. En su lugar, se propone que el valor surge de la interacción entre las necesidades humanas y la disponibilidad de bienes para satisfacer estas necesidades. Este enfoque subjetivo tiene importantes implicaciones para la comprensión de cómo se determinan los precios en el mercado, destacando que son las valoraciones y preferencias individuales, más que los costos de producción. Son finalmente las interacciones y las valorizaciones subjetivas entre individuos (oferentes y demandantes) de cara a la escasez relativa lo que determina el valor de las cosas, que luego determina cuánto estamos dispuestos a pagar por el trabajo y otros costos de producción y no al revés como creía Marx. De esta manera, los austriacos rechazan la idea de leyes económicas inmutables y predecibles, mostrando que estas ignoran la dispersión y el carácter fragmentario del conocimiento en la sociedad. Como veremos a continuación, Hayek subraya la importancia del conocimiento disperso, que sólo puede ser eficazmente utilizado a través de mecanismos de mercado.

La Escuela Austriaca, siguiendo a F.A. Hayek, ve los precios no sólo como indicadores numéricos sino como mecanismos complejos de transmisión de información. Así, los precios se entienden como el resultado de innumerables interacciones y decisiones individuales, reflejando las valoraciones subjetivas y las expectativas de los consumidores y productores. Los precios, argumenta Hayek, son señales epistemológicas (de conocimiento local) que funcionan como «luces» o «guías» que nos van ayudando a entender dónde los recursos son más valiosos y tienen mejor uso, ayudando a sostener un orden económico racional que limite el desperdicio. Sin mercados y sin precios, argumenta Hayek, habría sólo caos económico e irracionalidad en el uso de nuestros recursos. El colapso del socialismo soviético y de todas las otras formas socialistas de planificación que trataban de eliminar los mercados y los privados -como la ocurrida en Chile durante los años 70- son un triste testamento de la importancia de las ideas de Hayek por las cuales recibiría el Nobel.

Como vimos, la praxeología es fundamental en la interpretación austriaca de los precios. Mises sostiene que los precios son el resultado de la acción humana basados en el sistema de propiedad privada, no de un diseño humano como creían los socialistas. Como aporta Hayek, el mercado es un proceso continuo donde la información es constantemente descubierta, compartida y actualizada. En su influyente artículo The Use of Knowledge in Society (1945), Hayek argumenta que el problema fundamental de la economía es cómo coordinar el uso de la información dispersa entre diferentes individuos.

En el centro del proceso de descubrimiento del mercado está la idea de que ningún participante posee una comprensión completa del mercado: nadie puede entender la totalidad de la mano invisible. En cambio, cada individuo actúa basado en su conocimiento personal y local, que es necesariamente limitado, local y fragmentario. Este proceso de mercado es un mecanismo a través del cual se revela gradualmente información que antes era desconocida o no utilizada. La eficiencia del mercado, por lo tanto, no proviene de una comprensión perfecta (como sostiene la teoría neoclásica del bienestar), sino de cómo los individuos utilizan su conocimiento específico y reaccionan a los precios y a otras señales del mercado. Los precios reflejan información sobre la escasez relativa de bienes y la demanda de los consumidores, permitiendo a los individuos ajustar sus acciones sin necesitar conocer todos los detalles del mercado. El mercado, para los austriacos, es una gran conversación descentralizada en donde el dinero y los precios son el lenguaje y las expresiones que usamos para coordinarnos; si dañamos el dinero (con inflación) y los precios (con controles) estamos dañando nuestra capacidad de comunicar información relevante.

Lo interesante aquí es que esta coordinación funciona en una economía donde el conocimiento está disperso y ninguna entidad única posee toda la información relevante. Hayek argumenta que el sistema de precios permite a los individuos utilizar eficientemente la información fragmentaria sin necesidad de conocer todas las variables del mercado (Hayek, 1945). Hayek es probablemente el primer economista después de 200 años que mejor entendió el real significado de la mano invisible de Smith, motivo por el cual es considerado uno de los más grandes pensadores del Siglo XX.

Dentro de este proceso, el papel del individuo, especialmente del empresario, en la interpretación y respuesta a dicha información del mercado es fundamental. Los individuos actúan no sólo como receptores pasivos de información, sino como agentes activos en su interpretación y utilización para la toma de decisiones económicas. Mises (2004) enfatiza que el empresario es crucial en el proceso de mercado, siendo responsable de anticipar y reaccionar a las condiciones cambiantes. Israel Kirzner (1973), por su parte, resalta el rol del empresario como un descubridor de oportunidades, destacando su habilidad para identificar y explotar desequilibrios en el mercado. A través del arbitraje, los empresarios buscan capitalizar las discrepancias de precios entre diferentes mercados o en diferentes momentos, moviendo los recursos hacia donde son más valorados y corrigiendo ineficiencias.

A diferencia de modelos de competencia perfecta, donde todos los agentes tienen acceso a la misma información, la Escuela Austriaca enfatiza la realidad de la información asimétrica y dispersa. Los empresarios, utilizando su conocimiento local y juicio, pueden tomar decisiones que otros no pueden, aprovechando eficientemente la información dispersa y fragmentaria. Además de responder a la información existente, los empresarios son agentes de innovación y cambio. A través de sus decisiones de inversión y estrategias empresariales, introducen nuevos productos y servicios, modificando así la estructura del mercado y creando nueva información que antes no existía. El empresario entonces cumple un rol clave en la sociedad moderna a ser el motor de coordinación en el mercado y de exploración del cómo podemos usar mejor los recursos escasos.

Finalmente, la Escuela Austriaca ve la competencia y el mercado no como estados estáticos, sino como procesos dinámicos y de descubrimiento. Kirzner, en Competition and Entrepreneurship (1973), enfatiza que la competencia es un proceso mediante el cual los empresarios descubren y corrigen errores en el mercado, lo cual es fundamental para entender la naturaleza cambiante y evolutiva de los mercados. En este sentido, la crítica austriaca a la información perfecta se extiende a la esfera de la planificación económica centralizada socialista. Hayek argumenta que ningún planificador central puede igualar la eficiencia del proceso de mercado en la utilización y coordinación de la información dispersa. De esta manera, Hayek muestra que el problema de la planificación no es un problema de cálculo, sino de los datos que aún no han sido generados, sino que se generan en el mismo proceso de intercambio. De esta forma, Hayek y Mises establecen que una sociedad próspera sin mercados, sin precios y sin propiedad privada es inviable.

Estos son los fundamentos intelectuales y filosóficos que guían a la Escuela Austriaca y al actual Presidente argentino Javier Milei. Desde el otro lado de la cordillera, en Chile, tenemos hoy un gobierno de izquierda liderado por un líder estudiantil que llegó al poder prometiendo «enterrar al neoliberalismo» y que es profundamente escéptico del rol coordinador de los mercados y de la importancia de los empresarios en la asignación eficiente de recursos y de servicios como la educación y las pensiones. ¿Habrá espacio en dicho contexto político para que las ideas de Hayek y Mises florezcan en Chile?

Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan las de Fundación para el Progreso, ni las de su Directorio, Senior Fellows u otros miembros.

El gobierno chileno ha anunciado que enviará ayuda humanitaria a Cuba apelando a la situación de crisis energética que el […]

Publicada en El Líbero, 23.01.2024Señor Director: Ignacio Walker, en una audaz columna publicada ayer en su diario, aconseja ciertas lecturas al futuro ministro de […]

Publicada en El Líbero, 23.01.2024Señor Director: Don Carlos Peña, ayer nos dice, citando a la Biblia, que es moralmente correcto ayudar al pueblo cubano, […]

Publicada en El Líbero, 23.01.2024«La libertad es un derecho humano fundamental,

sin él no hay vida digna»